Sin dogmas, con audacia y valentía, Vietnam demuestra que se puede avanzar

Internacionales

- En este articulo: Política Exterior

Así valoró Fidel la renovación o Doi Moi. Lo recuerda un cubano vietnamita que estudió y fue dos veces embajador en la tierra de los anamitas,en diálogo con el grupo de prensa de la Presidencia

Estudios Revolución

Fredesmán Turró González es un cubano vietnamita. Aunque sus documentos personales solo lo acrediten como cubano,él no duda en llamar a la tierra de los anamitas su segunda Patria. Allí llegó por primera vez en 1968 con 18 años de edad, convencido de que lo hacía para pelear en la guerra contra la agresión norteamericana que, justamente en aquel año, provocaba masivas y crecientes movilizaciones de protesta antimperialista por parte de las juventudes de todo el mundo.

Pero su destino sería otro. La misión de Fredesmán y el pequeño grupo de muchachos de su edad, enviados por Cuba, era estudiar el difícil idioma vietnamita y hacerlo conviviendo con su heroico pueblo. Para entonces, ya 23 jóvenes vietnamitas estudiaban español en Cuba,por una propuesta de Fidel a Ho Chi Minh,pensando en que fueran los futuros «embajadores de Vietnam en América Latina».

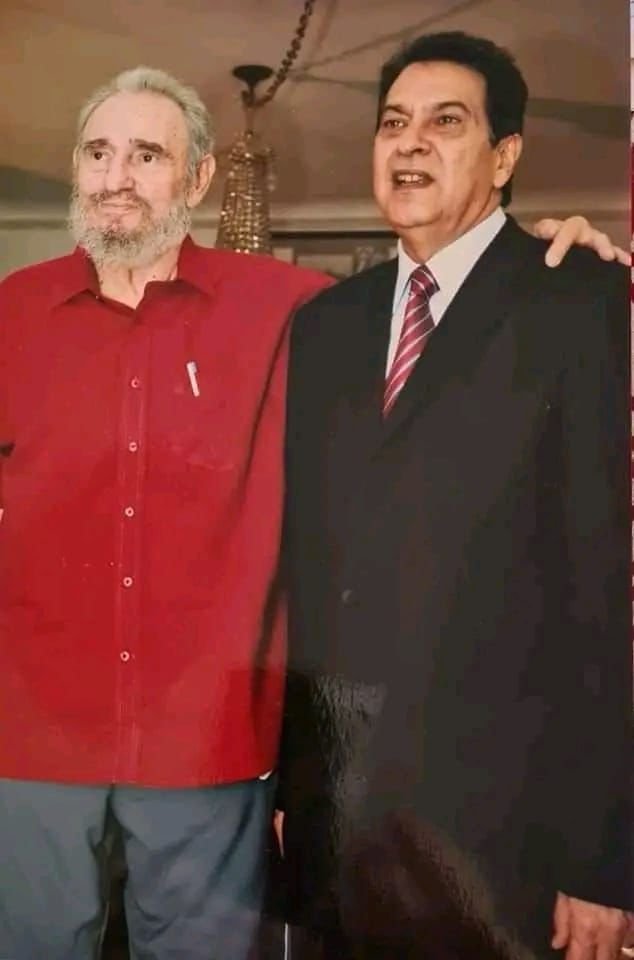

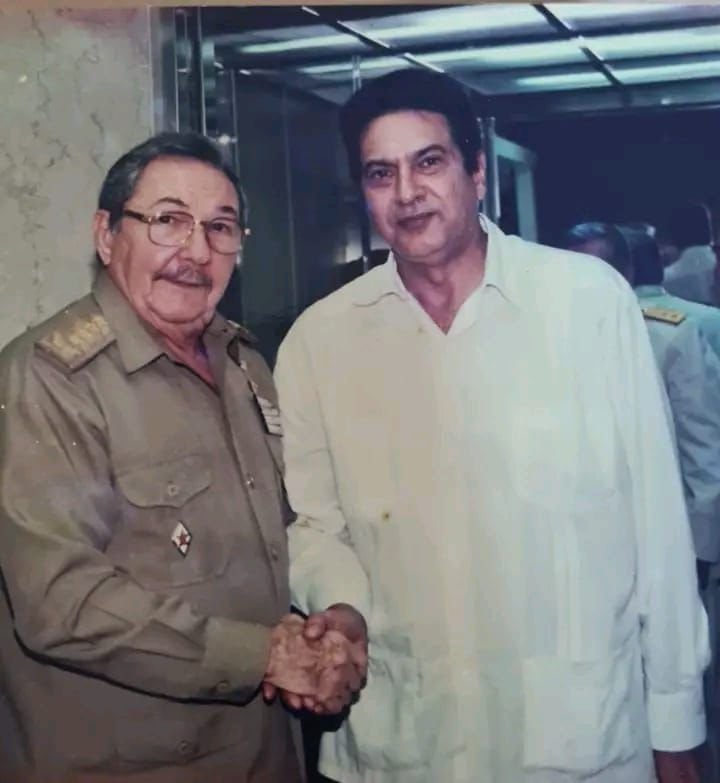

También Fredesmán desarrollaría una intensa vida diplomática en el sudeste asiático,con dos misiones en la tierra de Ho Chi Minh, donde llegó a vivir, en diferentes etapas, más de un cuarto de siglo y a dominar como propia la lengua vietnamita,lo que le otorgó el privilegio de traducir para Fidel durante varios años.

Cuando están a punto de cumplirse 65 años de relaciones diplomáticas entre sus dos patrias, convocamos memorias y reflexiones del embajador Fredesmán Turró, ya jubilado pero jamás alejado del amado Vietnam, dada su condición de vicepresidente de la Asociación de Amistad entre ambos países.

— ¿Cómo recuerda el 1968 y qué episodios de esa relación entre Cuba y Vietnam cree usted que determinaron la estrecha amistad entre ambos países?

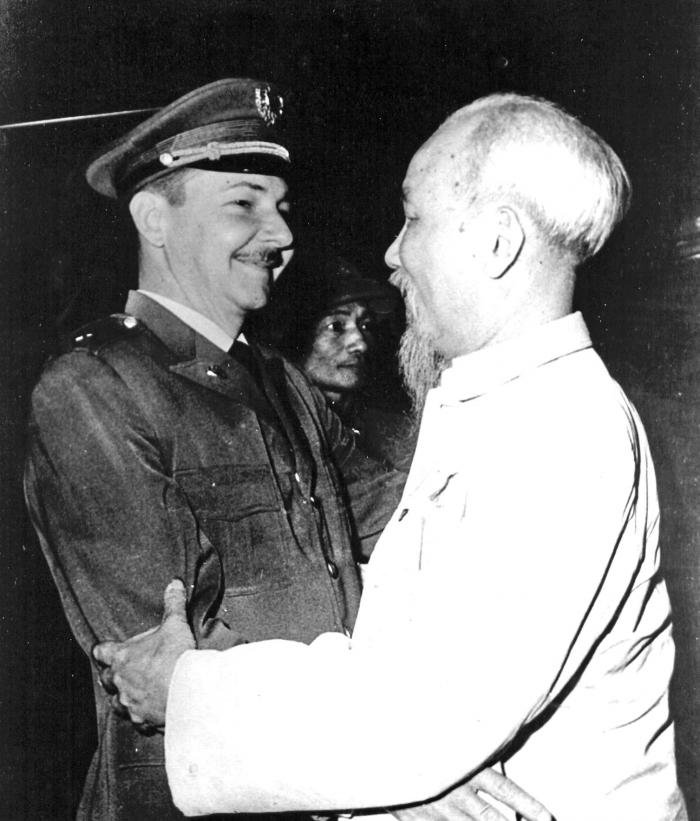

—En 1968 llegamos a Vietnam un grupo de diez estudiantes que, según nos explicaría el comandante Julio García Olivera, entonces embajador allí, formábamos parte de un compromiso que había hecho con Ho Chi Minh, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, entonces comandante, cuando visitó Vietnam en octubre de 1966.

«En aquella época, Vietnam del Norte era constantemente bombardeado por la aviación norteamericana, por lo que durante una estancia de unos días en Hanoi, antes de ser evacuados a otra provincia —que hoy es parte de Hanoi—, nos dedicamos a comprar cosas necesarias, capas de agua, fósforos, velas...

«En provincia vivimos con los campesinos, gente muy pobre, por lo que nos llamó mucho la atención el cariño con que nos trataban y protegían. Ya las relaciones de Cuba y Vietnam eran, como han sido siempre, muy activas, muy estrechas. Cuba enviaba una ayuda anual de 10 000 toneladas de azúcar, médicos y algunos asesores; y en plena guerra se construyeron dos centros genéticos avícolas y un centro genético vacuno».

Pero los vínculos entre ambas naciones, también están marcados por episodios singulares que le otorgan un carácter especial a las relaciones oficialmente establecidas el 2 de diciembre de 1960.

Como uno de los grandes hitos de esa amistad, Fredesmán destaca la citada visita a Vietnam del entonces comandante Raúl Castro, quien llegó en octubre de 1966 a Hanoi junto al presidente Osvaldo Dorticós Torrado.

«Fue una visita extraordinaria —dice—. Hay documentos sobre los discursos, la bienvenida que hizo Ho Chi Minch a la delegación, la recepción. Fue realmente una visita muy, muy emotiva. En su discurso, Raúl diría que incluso Cuba estaría dispuesta a enviar voluntarios a combatir al lado de los vietnamitas.

-Siempre se ha lamentado en ambos países que Fidel y Ho Chi Minh no llegaran a conocerse personalmente…

«Fidel y Ho Chi Minch no se conocieron personalmente, pero te puedo decir que se admiraron y respetaron mutuamente. Ho Chi Minh tenía a Fidel en una alta estima, y Fidel, a Ho Chi Minh.

«Hay innumerables anécdotas que muestran el cariño, el respeto que se tenían», añade el entrevistado narrando historias vividas por varios testigos de aquella amistad. Y confirma que, efectivamente, el Comandante en Jefe le envió de regalo helado Coopelia al líder vietnamita y también especies de ranas toro para que el Tío Ho las criara en el estanque aledaño a la humilde cabaña donde vivía, en el área de servicios del Palacio Presidencial en Hanoi.

Pero el episidio más trascendente de esa amistad, lo protagonizaría Fidel en 1973. Fredesmán, testigo presencial de aquella histórica visita, la define como algo realmente extraordinario, en especial la llegada de Fidel hasta una colina situada en el Paralelo 17, a escasos kilómetros de la zona de combate y en un contexto internacional peligrosamente marcado por el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, del que había tenido noticias la delegación cubana mientras viajaba a Vietnam.

El Comandante en Jefe de la Revolución cubana se convirtió así en el primer político extranjero en visitar zonas liberadas del sur, a muy poca distancia del enemigo. Para los vietnamitas, la llegada de Fidel al lugar (actualmente marcado por un monumento a su memoria), su intercambio cercano con los combatientes y que ondeara orgullosamente la bandera del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, a pocos pasos del enemigo en tiempos de guerra, constituyó un extraordinario estímulo para los jóvenes combatientes y está registrado como un hecho relevante en la historia del país.

A su regreso a Hanoi, en la recepción de despedida que le ofrecieron los dirigentes vietnamitas, el Comandante en Jefe contó los detalles de su discreto viaje a la zona.

Lo más impresionante del relato es también parte de la historia común. En camino al lugar, la delegación cubana encontró a tres niños heridos, dos de ellos graves, por la explosión de una bomba antipersonal cuando se encontraban junto al camino laborando en la agricultura. Fidel ordenó a sus médicos atenderlos y luego llevarlos hasta un hospital de guerra cercano.

Esa visita de Fidel, acompañado por Pham Van Dong, a la zona de guerra, los vietnamitas la recuerdan con mucho agradecimiento y admiración por la osadía que tuvo el Comandante, porque aquello fue realmente peligroso, pero también por la decisión del líder cubano de que se construyera y donara a la zona, un hospital donado por Cuba, donde hoy prestan servicios galenos nuestros.

—Hay otro episodio que forma parte de la mística de la relación, entre nuestros dos países, la famosa frase de Fidel: «Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre»

—No hay vietnamita que no conozca esa frase. Diría que en ella está la esencia, el espíritu de la hermandad entre nuestros dos países. Ellos la completan diciendo que «para los vietnamitas, ayudar a Cuba es un deber del corazón».

La frase de Fidel tiene su origen en el discurso que pronunció el 2 de enero de 1966, en la Plaza de la Revolución, en la celebración por el Séptimo Aniversario de la Revolución, donde expresó: «Porque al pueblo de Viet Nam estamos dispuesto a darle no ya nuestra azúcar, sino nuestra sangre, ¡que vale mucho más que el azúcar!». Pero más tarde, en 1969, en un Acto de Solidaridad con Vietnam del Sur, explicaría en profundidad lo que significaba la sentencia, que él mismo sintetizaría en: «Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre».

—Hoy, además de esa amistad indestructible, Cuba mira hacia Vietnam con admiración, curiosidad e inspiración profunda. Vietnam salió de la guerra literalmente devastado. ¿Cómo pudo un país asolado por tres guerras, avanzar hasta convertirse en una de las economías más dinámicas de la región más dinámica del mundo?

—Después de 1973, Fidel visitó Vietnam en otras dos ocasiones, en diciembre de 1995 y en febrero de 2003. En 1995, en una nota al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Do Moi, felicitó a los vietnamitas porque sin dogmas, con audacia y con valentía, habían demostrado que se podía avanzar.

«No soy economista, me resulta difícil hablarte de medidas económicas, pero haciendo un poquito de historia, recordemos que en 1986, en el Sexto Congreso del Partido, los vietnamitas adoptaron un proceso que llamaron de Renovación».

Fue un proceso —recordó Fredesmán— en el que hicieron un análisis de lo hecho en economía hasta esa época y determinaron que habían cometido errores, sobre todo en la estrategia de desarrollo económico, al seguir un poco la política que habían aplicado los países socialistas europeos de avanzar hacia la industrialización, sin que ellos, los vietnamitas, ni siquiera, por ejemplo, tenían el conocimiento suficiente para organizar el trabajo de manera que pudieran manejar las nuevas fábricas con eficiencia.

«Llegaron a la conclusión de que primero habían sido voluntaristas y después habían entrado en un conservadurismo que los llevó a la inercia y por consiguiente a una profunda crisis económica y social. Entonces decidieron cambiar. Se puede afirmar que la Renovación fue una decisión estratégica en aras de salvar la revolución vietnamita.

«Adoptaron una economía de mercado con control estatal, no una economía de mercado salvaje, a la vez que se decidieron a mantener las políticas sociales. O sea, una economía de mercado con orientación socialista, donde no abandonaron a los más pobres, sino que se propusieron sacar al país de la pobreza, siempre con la filosofía asiática y el modo asiático de que se trata de “darte la vara y enseñarte a pescar, no de regalarte el pescado”.

«En las zonas pobres construyeron infraestructuras, electrificaron, aplicaron nuevas políticas para el campesinado y fueron a un proceso que ellos llamaron “de socialización de los servicios públicos, donde empezaron a cobrar, por ejemplo, la educación y la salud, con servicios subsidiados, pero con un aporte directo de la sociedad a esos servicios».

Vietnam —señala Fredesmán—, empezó con la Doi Moi en 1986 y ya en los años 90 se autoabastecía de alimentos. Una de las medidas iniciales de ese proceso de renovación fue liberar las fuerzas productivas y desarrollarlas, porque Vietnam venía de una economía feudal, había comenzado a construir una sociedad socialista a partir de una sociedad feudal. También desde el punto de vista teórico, se ubicaron en lo que ellos llamaron la etapa inicial del proceso de transición, no de construcción del socialismo».

—Vietnam también sufrió el bloqueo de Estados Unidos tras la victoria, por unos 20 años. ¿Cómo lograron romperlo?

—Estuvo bloqueado hasta el año 95. No fue tan rígido como el que hemos estado sufriendo nosotros, pero fue bloqueado.

«En 1994, ya Estados Unidos le permitió a sus subsidiarias en terceros países hacer comercio con Vietnam. Creo que le quitaron el bloqueo por varias razones. Primero, Vietnam ya comenzaba a avanzar, se había integrado a la comunidad de naciones del sudeste asiático, había adoptado una política de integración económica y de inserción en el mundo. En Vietnam, los estadounidenses también tenían más de 2 mil soldados desaparecidos y la presión en su país los obligaba a buscar sus restos.

Todo esto produjo un acercamiento en la época del gobierno de Clinton, quien cuando joven se había opuesto a la guerra de Vietnam. También —añade — contribuyó mucho el senador John McCain, quien fue un piloto derribado en Vietnam, y después, no sé si por arrepentimiento u otra cosa, jugó un papel fundamental en el proceso de normalización de las relaciones.

«Vietnam también es un país con mucha atracción, tiene muchos recursos naturales y no es un mercado pequeño. Entonces, todo eso condujo a un proceso de normalización de las relaciones».

—El proceso vietnamita no ha estado exento de contradicciones, de problemas, como la corrupción; sin embargo, el Partido Comunista de Vietnam ha sabido liderar al país y «domesticar» el mercado...

—Diría con toda honestidad que el Partido Comunista Vietnamita es la garantía de todo este proceso, tiene un gran prestigio, una gran autoridad. Hasta el sector privado tiene en el Partido la garantía de que su actividad va a ser estable. El Partido es clave y todas las victorias de Vietnam han estado asociadas a la dirección del Partido, en la guerra y después, ahora, en el desarrollo.

—¿Cuánto del pensamiento de Ho Chi Minh queda vivo en ese Partido?

—Ho Chi Minh está vivo. El pensamiento de Ho Chi Minh sigue siendo la guía del Partido. Vivió otra época, por supuesto, pero Ho Chi Minh luchó por un Vietnam como el de hoy, que no es, como el quería, un Vietnam diez veces más hermoso, es un Vietnam muchas más de diez veces más hermoso que el que él soñó en su época.

—Volviendo a las relaciones bilaterales. Sin dudas, la visita en septiembre del pasado año del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Cuba reforzó la entrañable amistad y la cooperación entre nuestros dos países...

—Como política, Vietnam generalmente nos envía todos los años, más allá de las delegaciones de los diferentes organismos, a dos miembros del Buró Político del Partido. Lo hacen por la importancia que ellos le conceden a nuestras relaciones.

«En los últimos años, Vietnam ha sido fundamental para vencer, para superar las dificultades que tenemos en Cuba. Como sabemos, es el segundo inversor en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y el segundo socio comercial de Asia.

«Nos ha ayudado y nos ayuda en varios proyectos que son claves, como en la siembra de arroz, de maíz; sus empresas en la ZEDM producen artículos de primera necesidad. En fin, creo que nuestras relaciones siempre han sido estrechas, avanzan, y cada día hay nuevos proyectos que son cada vez más importantes».

—Usted ha aclarado que no es economista, por lo que no hará un análisis desde lo económico, pero desde su larga experiencia de trabajo con los vietnamitas, por su profundo conocimiento de la historia, la cultura, la idiosincracia de ese país, ¿cómo debería actuar Cuba, en especial el empresariado cubano, para afianzar y avanzar más en unas relaciones que tienen un potencial tremendo?

—Creo que tenemos que tener más iniciativas, ser más creativos. Es cierto que hoy en día uno de los problemas más serios que tiene Cuba es el de las finanzas. Todo tipo de negocios lleva dinero, y las empresas vietnamitas, incluidas las públicas, funcionan con normas, con ley de empresa, incluida la bancarrota; o sea, no pueden funcionar con pérdidas. Lo del financiamiento creo que es la mayor dificultad, pero creo que nosotros podemos ser más activos y tener un poco más de iniciativa en ese tema.

«También hay que tener en cuenta que cualquier empresa cubana que vaya a Vietnam a hacer negocios, debe saber que es una economía donde se alienta y prevalece la competencia. Si una empresa cubana va a ir, por ejemplo, a vender café —que no es el caso—, tiene que saber que deberá competir con varias marcas de café vietnamita, incluidas marcas de café extranjera. Si llevas un medicamento, igual. Y ellos nunca van a ir en contra de sus propias leyes.

«La compra de medicamentos en Vietnam es por licitación; tienes que ir a un proceso de licitación, y, esto no es secreto para nadie, esas licitaciones a veces las ganan las grandes transnacionales farmacéuticas, que dominan el comercio global.

«Es decir, tenemos que ser creativos, tenemos que tener iniciativa para ver cómo penetramos ese mercado, porque el mercado vietnamita es hoy un mercado igual que cualquier otro mercado en el mundo».